Lucien Hanoun s’est éteint le 7 avril 2018, à l’âge de 103 ans, après une longue vie partagée pour moitié entre l’Algérie et la France. Deux pays dans lesquels il avait fermement combattu pour ses idées, et qu’il considérait pareillement comme les siens.

Son siècle avait débuté en 1914 par une première guerre. C’est-à-dire par une mort : celle de son père, Désiré Nessim Hanoun, parti au front dans son uniforme de Zouave dès le déclenchement du conflit mondial et disparu à jamais en Serbie. « Mort pour la France », diront les documents officiels, comme à propos de deux de ses oncles. Cette participation à la Grande guerre, la famille endeuillée ne la vit ni comme un titre de gloire, ni comme la preuve d’un engagement pour la patrie : lorsque la mère de Lucien s’adonne à la couture, elle fredonne des chansons en arabe dont l’une est la plainte d’une mère interpelant les gendarmes pour demander quand reviendra son fils mobilisé ; quant à son grand-père maternel, apprenant la mort de son fils au front, il laisse publiquement éclater sa colère dans un tramway d’Alger : « Sales Français, ils ont tué mon fils ! ».

Rendant hommage à sa mère, Lucien Hanoun évoquait avec empathie une trajectoire enserrée par le carcan patriarcal puis percutée par l’engagement de ses enfants. Originaire d’Alger, Anaïs Nedjma Sultan avait été retirée de l’école à l’âge de 9 ans pour seconder sa mère auprès de ses nombreux frères et sœurs. Puis elle avait suivi dans le village de Oued Rhiou (Inkermann) sa sœur aînée, récemment mariée avec un frère Hanoun, car selon les vœux des deux familles, Anaïs Nedjma devait épouser sans même le connaître son beau-frère, Désiré Nessim. Jeune mère devenue veuve de guerre, elle restera quelques années au village, tenant à bout de bras le commerce de son mari, destiné à une clientèle paysanne algérienne, avant de regagner Alger pour s’installer chez ses parents. Elle se remariera en 1921 avec Émile Timsit, chef-comptable dans une banque, et donnera naissance à Ulysse, né en 1922, et Armide, née en 1925, qui grandiront avec Lucien et deviendront eux aussi communistes. En 1956, cette femme âgée de 64 ans subira en quelques semaines le décès de son mari, l’internement de son fils Lucien, et l’expulsion de sa fille Armide, soupçonnée à tort d’avoir posé une bombe pour le FLN. Restée seule à Alger, elle s’épuisera à rendre visite à Lucien en prison et à préparer des colis pour ses codétenus, avant de se rendre chez son fils Ulysse, enseignant à Béziers, dont le domicile subira en sa présence un attentat de l’OAS.

Accueilli boulevard Gambetta, dans un quartier de la lisière de la Casbah majoritairement peuplé de juifs et où réside un beau-père passionné de culture et de politique françaises, le jeune Lucien réalise des études secondaires brillantes et part comme boursier en khâgne au lycée Lakanal, à Sceaux. Entre les émeutes de février 1934, le Front populaire, la guerre civile espagnole et les accords de Munich, le temps est à la lutte antifasciste, et le jeune étudiant devient socialiste puis communiste. Sa formation politique se fait donc en France, et il n’aura de cesse de s’enthousiasmer, jusqu’à ses derniers jours, pour les combats historiques de ce qu’il nomme « le peuple de France ». De la question coloniale, Lucien Hanoun entend alors parler dans des textes théoriques, mais il ne transpose pas ce qu’il lit à la situation de sa terre d’origine. Mobilisé dans l’armée française en septembre 1939 et démobilisé à l’été 1940, il regagne finalement l’Algérie pour y prendre son premier poste de professeur de français, qu’il conservera quelques semaines.

Âgé de 26 ans en 1940, Lucien Hanoun n’est alors juif que par son ascendance et par assignation. Ni la pratique religieuse, ni la langue arabe, deux éléments fondamentaux dans la judéité de ses parents, ne lui ont en effet été transmis ; mais dès son plus jeune âge, il a assisté à des manifestations d’antisémitisme de la part d’Européens, et s’est imaginé un jour sortir un revolver pour venger la dignité d’un cousin traité de « sale juif » par un fils de colon sur un terrain de football de Oued Rhiou. Avec le régime de Vichy, l’assignation se durcit : déchu de la citoyenneté française et désormais considéré comme un « indigène israélite », il est révoqué de l’enseignement le 18 décembre 1940 – un jour dont il rappellera la date exacte dans un courrier au préfet d’Alger après son internement au camp de Lodi en 1956. En 1941, avec d’autres enseignants juifs révoqués, il rejoint le lycée Maïmonide, mis en place pour accueillir les enfants juifs exclus des écoles. Il s’y trouve en contact avec des jeunes bouleversés par les discriminations, dont certains, à l’image de Daniel Timsit, entament une précoce politisation. Chargé par le Parti communiste algérien (PCA) clandestin de diriger les Jeunesses communistes d’Alger, Lucien chapeaute un réseau de quelques dizaines de jeunes garçons et filles, parmi lesquels son demi-frère Ulysse et sa demi-sœur Armide, déjà visée à l’âge de 15 ans par une perquisition au domicile parental. Malgré le débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942 à Alger – de l’imminence duquel Lucien a été informé par des collègues impliqués dans sa préparation –, les discriminations raciales continuent. Mobilisé dans les unités de pionniers israélites, au sein desquelles les juifs sont privés d’armes et astreints à des tâches subalternes, il est encadré par des officiers français racistes et fascisants ; après la dissolution des unités de pionniers, et malgré sa volonté de participer au combat armé, il est comme beaucoup de juifs tenu à l’écart des unités combattantes lors des campagnes d’Italie, de France et d’Allemagne.

Démobilisé et nommé professeur à Sidi-Bel-Abbès puis Boufarik, Lucien regagne finalement Alger et le domicile familial en 1949. Le cœur de sa vie militante débute alors, et après des années de focalisation antifasciste, elle se centre désormais sur la question coloniale. Secrétaire de la section du PCA de la Casbah, il devient un personnage familier pour les habitants du quartier. Car Lucien est un militant de terrain, ancré dans son quartier et à l’écoute de ses résidents. Dans une Casbah profondément nationaliste et où les communistes se heurtent parfois à une certaine hostilité, la tâche n’est pas évidente, d’autant plus que les communistes « musulmans » sont peu nombreux à y militer ouvertement. Mais Lucien Hanoun s’accroche. Il parcourt les petites placettes et les ruelles pour y vendre Liberté et El Djazaïr El Jadida à la criée, s’essayant à quelques slogans en arabe avec un accent dont son camarade Tayeb Bouhraoua affirmait 60 ans plus tard avec amusement qu’il plaisait beaucoup dans la Casbah. Il assure des meetings improvisés bilingues avec son camarade Mahmoud Latrèche, qu’il porte parfois sur ses épaules à l’entrée des cafés maures. Il fait cotiser pour le parti des petits commerçants musulmans et juifs de la rue de la Lyre, et anime devant des centaines d’Algériens des projections de films en arabe dans les cinémas du quartier. Il est régulièrement gardé à vue par la police pour ses activités de propagande, comme pour ce tract rendant hommage en mars 1950 aux « dockers d’Algérie [qui] montrent à tous les Algériens le chemin de la lutte pour la Libération Nationale » en refusant de charger du matériel militaire à destination de l’Indochine en guerre. Et il observe les déboires des résidents algériens depuis sa fenêtre ou l’entrée de son immeuble, se tenant prêt à intervenir contre l’expulsion de locataires ou l’arrestation de militants. À l’été 1954, il va à la rencontre de femmes algériennes qui se voient refuser l’inscription de leurs enfants dans l’école du boulevard, où il fut lui-même scolarisé dans les années 1920, et les aide à s’organiser en comité pour porter leurs revendications auprès des autorités.

Cette activité lui attire de nombreuses inimitiés. Au collège de Boufarik où il enseigne, il est un jour convoqué dans le bureau du proviseur où l’attend un colon qui n’a pas supporté la leçon d’éducation civique dispensée à son fils en classe de Cinquième, lors de laquelle Lucien a comparé le fonctionnement théorique des élections locales aux trucages électoraux pratiqués en Algérie. Dans le même collège, un enseignant européen, l’entendant condamner le colonialisme, croit utile de lui rappeler que sans la France et le décret Crémieux, qui a fait de ses grands-parents des citoyens français, il n’en serait pas où il en est. Et à Alger, où il s’entretient en 1954 avec le recteur à propos des refus d’inscription d’enfants algériens, il se voit opposer cette sentence lapidaire : « Vous, vous êtes un anti-Français ! ».

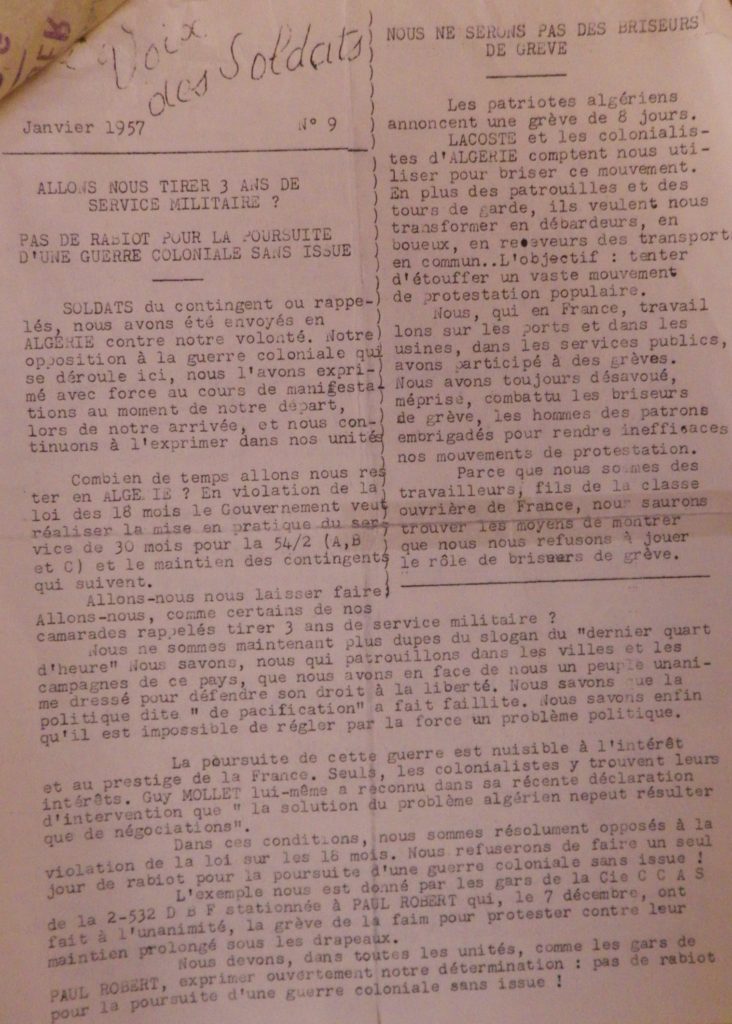

Cette même formule lui sera lancée par les juges militaires lors de son procès en 1958. Dans les premiers mois de la guerre d’indépendance, en collaboration avec André Moine (dirigeant du PCA) et Alfred Gerson (envoyé du PCF), Lucien prend en effet la tête d’un réseau clandestin chargé de rédiger, confectionner et diffuser un journal et des tracts de propagande à destination des soldats français. Le journal se nommera La Voix des soldats, et paraîtra sous la forme de 9 numéros de 2 à 4 pages entre janvier 1956 et janvier 1957. Parfois fictivement rédigé par des soldats à la première personne du pluriel, La Voix des soldats se veut le pendant anticolonialiste du Bled, organe de propagande de l’armée française. On y développe une dénonciation du colonialisme et une légitimation de la lutte armée indépendantiste. On y appelle à une mobilisation des soldats pour la réduction du service militaire, pour un retour rapide dans les foyers et pour un cessez-le-feu. Surtout, on y enjoint les soldats à désobéir aux ordres de répression, à condamner la torture, à fraterniser avec la population, à soutenir leurs camarades insoumis et déserteurs, voire à envisager la désertion. Après l’été 1956 et les accords entre FLN et PCA, Lucien Hanoun est encouragé à poursuivre ce travail par un responsable du FLN, dont il apprendra plus tard qu’il le considérait à compter de cette date comme un membre du Front.

Interrogé en 2007 sur la réception et l’impact de ce journal clandestin, Lucien Hanoun avouait qu’il n’en avait jamais eu le moindre écho. Il insistait sur les multiples contraintes auxquelles le réseau avait dû faire face : la clandestinité, la répression, mais aussi l’absence de soutien réel de la part du PCF, que Lucien avait sollicité en vain pour obtenir le contact avec des appelés communistes français. Parallèlement à une diffusion à l’aveugle dans des lieux fréquentés par des militaires, c’est donc en s’appuyant sur des appelés communistes algériens que le réseau fait parvenir ses écrits dans les casernes, notamment à la base aérienne de Hussein Dey, par l’intermédiaire de Pierre Khalifa – condamné à deux ans de prison fin 1956 –, et à la caserne de Batna, par l’intermédiaire de Jean-Pierre Saïd. Si la diffusion du journal fut sans doute réduite, le général Massu a rappelé dans ses mémoires que l’action du réseau fut prise très au sérieux par l’armée et par le gouvernement français, attachés à détruire ce qu’ils percevaient comme une activité dangereuse pour la conduite de la guerre en Algérie.

Un premier coup est porté au réseau en novembre 1956, lorsque Lucien Hanoun, déjà soupçonné d’être rédacteur du journal et visé par une note de police le décrivant fantasmatiquement comme « particulièrement dangereux, en raison de sa connaissance de la langue arabe et des liaisons qu’il assure avec les milieux musulmans », est arrêté en même temps que 35 militants d’Alger et interné au camp de Lodi sur décision administrative. Le réseau poursuit toutefois son action sous la direction d’un autre enseignant, Georges Torrès, jusqu’aux arrestations de mars 1957 qui aboutiront à l’inculpation de 26 hommes et femmes par le tribunal militaire d’Alger. En pleine « bataille d’Alger », la torture est pratiquée systématiquement contre les membres supposés ou réels du réseau. Omar Djeghri succombe entre les mains de ses tortionnaires, tandis que le démantèlement du groupe conduit de proche en proche à l’arrestation et à la « disparition » de Maurice Audin en juin 1957. Lucien Hanoun, interné bien avant les autres et extrait du camp de Lodi par les parachutistes alors que le réseau est déjà largement démantelé, échappe à la torture, mais ni aux coups, ni aux menaces de mort. Considéré à juste titre comme le principal responsable du groupe, il écope d’une peine relativement indulgente de quatre années de prison grâce au soutien de nombreux enseignants de France, dont ses anciens condisciples de khâgne. Interrogé en 2007, il rapportait son premier dialogue avec les juges lors du procès de 1958 :

Ils citent mon nom : « Hanoun Lucien… » – moi j’ajoute « Mimoun » ; « … fils de Hanoun Désiré… » – j’ajoute « Nessim » ; « … et de Sultan Anaïs » – j’ajoute « Nedjma ». Et Nedjma, c’est un nom célèbre, c’est le nom du roman de Kateb Yacine, et ils devaient le connaître ! Alors ils se sont regardés, et j’ai dit : « aussi haut que je remonte parmi mes ancêtres, je trouve des Algériens ». « Ah, c’est pour ça que vous êtes devenu nationaliste ? » ; « J’suis pas nationaliste, j’suis communiste ! ». Ça a commencé comme ça. Une façon de redresser la barre.

Cette proclamation d’algérianité, Lucien Hanoun la met rapidement à l’épreuve dans les prisons de Barberousse, Maison-Carrée, Boufarik, Berrouaghia et des Baumettes, où il est mêlé à des détenus nationalistes avec lesquels ses relations sont ambivalentes. Avec les militants de la base du FLN, il vit une réelle fraternité, avivée par les luttes communes et les solidarités quotidiennes : 50 ans plus tard, il racontait avec émotion le partage, avec des paysans de Chlef, d’un couscous préparé par sa mère lors du mois de Ramadan, ses premiers cours d’arabe – qui lui permettaient de renouer à l’âge de 46 ans avec la langue de ses parents –, ou les cours de français qu’il dispensait à de jeunes maquisards. Mais avec les cadres du FLN, les tensions sont fréquentes : certains entraînent le boycott de ses cours de français en l’accusant de chercher à répandre l’athéisme parmi les détenus, tandis qu’un autre lui déclare lors d’une promenade : « Les communistes, à la libération, on les pend ».

Dès avant l’indépendance, Lucien Hanoun sait donc que la reconnaissance comme « vrais Algériens » des communistes, particulièrement non musulmans, s’avérera difficile. Il n’en bataille pas moins dans les premiers mois de l’Algérie nouvelle pour cette reconnaissance, en refusant d’être considéré comme un coopérant français et en s’élevant contre les dispositions restrictives du code de la nationalité algérienne de mars 1963 envers les non-musulmans. Jouant finalement le jeu de la demande de nationalité algérienne – qu’il obtient en juillet 1963 – et du titre d’ancien moudjahid – qui lui est reconnu en mars 1965 –, il poursuit son militantisme dans le mouvement syndicaliste enseignant et adhère au FLN après l’adoption de la charte dite socialiste d’Alger par le parti unique en 1964. Refroidi par le coup d’État de Boumediene en 1965 et par une politique d’arabisation qui le marginalise en tant qu’enseignant de français et non-arabophone, il s’éloigne du FLN et se résigne à quitter l’Algérie en 1967. Continuant son militantisme communiste en France, il n’aura de cesse d’avoir les yeux tournés vers le Maghreb, en s’impliquant notamment dans le soutien à l’autodétermination du Sahara occidental. Vivant une retraite paisible dans un appartement modeste de Vitry-sur-Seine, il confiait la joie qui le gagnait lorsqu’il parvenait à échanger quelques mots en arabe avec d’autres exilés de banlieue parisienne. Et ce plaisir de recevoir pour raconter, avec la voix calme et profonde d’un jeune centenaire, ses années algériennes.

Trés bel article et trés documenté à l’occasion de la mort de Lucien.Son beau pére,Emile Timsit était le frére de ma grand mére et je me souvient des visites que nous rendions à sa mére(J’était un jeune enfant) Nous n’avions que quelques marches à descendre,sa mére, Tata Anaïs habitant au 1 Boulevard Gambetta(Aujourdhui, Bd Ourida Meddad) et nous au 7.J’ai souvent rencontré Lucien à la fete de l’ Huma et je suis toujours resté admiratif devant la constance dans ses engagements